「鴨のコンフィ」ってご存知ですか?

フランス南西部の郷土料理で、鴨のモモ肉を塩漬けして、低温の鴨脂でじっくり火を通すという

なんとも手間と時間がかかる保存食なのです。

フランスではビストロの定番料理ですが、日本ではあまりお目にかかれないかも知れませんが、一度食べたら病みつきになるはず。

外はパリッと、中はほろっと崩れるほどやわらかい・・・

想像するだけで食べたくなってきました。笑

▲ パリのレストランで食べた「鴨のコンフィ」

さて、そんな「鴨のコンフィ」ですが、焼いて食べるだけではありません。

フランス南西部には、この「鴨のコンフィ」に加えて白インゲン豆、ソーセージ、羊や豚肉などを入れて煮込む「カスレ」なる料理があります。

地域によって入れる肉など違いますが、まさに「おふくろの味」のような存在です。

フランスに住んでいたころから大好きで、今でも行ったら必ず食べます!

日本でも食べれるレストランはありますが「家でも食べたい!」ということで数年前から作りはじめました。

でもいつも「鴨のコンフィ」だけは市販のものに頼っていて、十分美味しいのですが、ふと自分で作ってみたくなったのです。

そこで早速「鴨のコンフィレシピ」をWebで調べると、温度や時間は違うし、調理法もバラバラ。

情報が多すぎて迷ってしまい、「どれを信じればいいの?」状態に。

結果的に基本はシェフのレシピをお手本にしながら、細かい質問をAIに投げて完成したのです。

「鴨のコンフィ」のレシピ自体は見つかるけれど、具体的な温度や塩分量、代用素材など、家庭で作るには判断が難しい部分も多いもの。

今回は、そうした「レシピのスキマ」をAIとの会話でどう補ったかという体験を、お伝えしていきますね。

参考にしたレシピと基本の流れ

先ほども書いた通り、「鴨のコンフィ」はとても手間と時間がかかります。

下味をつけて寝かせ、低温の脂でじっくり火を通し、保存してからようやく焼き仕上げる。

聞くだけでハードルの高さを感じますよね。

でも、本場の味を求めるなら、やっぱりこの工程は避けて通れない。

だからこそ、まずは信頼できそうなレシピを探すところから始めました。

実際に見てみると、プロのシェフによる本格的なものでも様々。

結局、工程や材料、温度など比較検討しながら、自分なりに解釈して進めていく形になり、判断の過程においてAIをフル活用したわけです。

ここでは、特に参考にさせてもらった動画をご紹介しておきますね。

↓

タイトルにある通り「伝統的な調理法」を解説されています。自己流に走る前に、伝統をきちんと理解することが、結果的に美味しく作る近道になる。

そんな考えから、今回はこの動画をベースに、自分なりにAIと整理しながら進めていきました。

ここからは基本の流れをご説明していきますが、「鴨のコンフィ」を作る上で一番の分かれ道は

「鴨脂を使うかどうか」です。ということで早速AIに聞いてみました。

埋め子

埋め子オリーブオイルで代用しているレシピもあるけど、

AIはどう思う?

あの香ばしさとコクは、やっぱり鴨脂じゃないと出ないニャ。

AIにも相談した結果、やっぱり今回は多少手間でも鴨脂で作ろうと決めました。

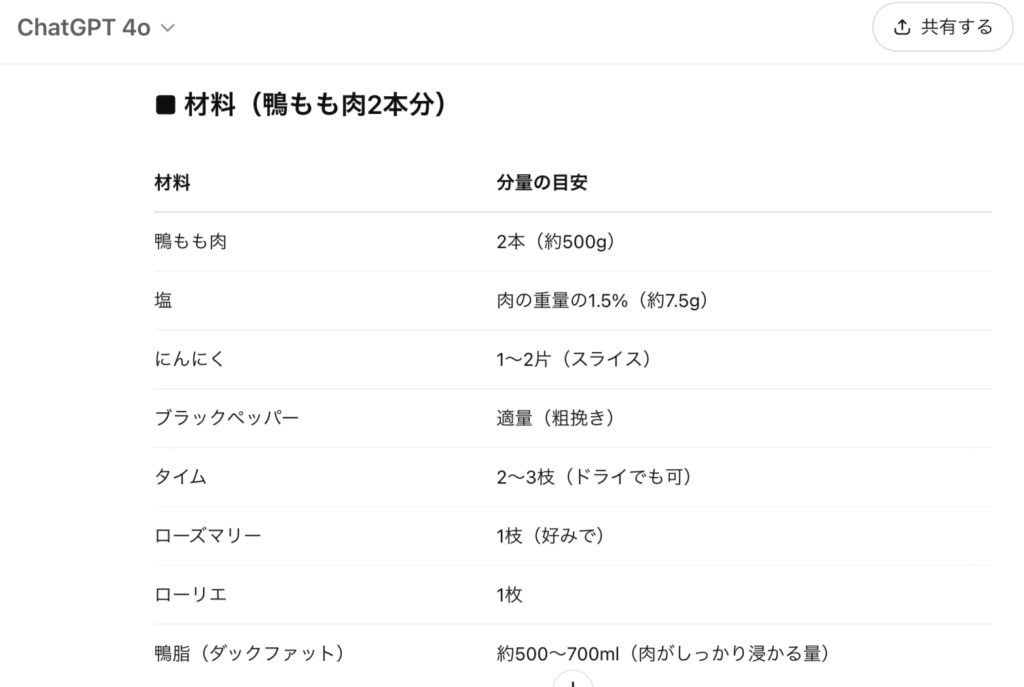

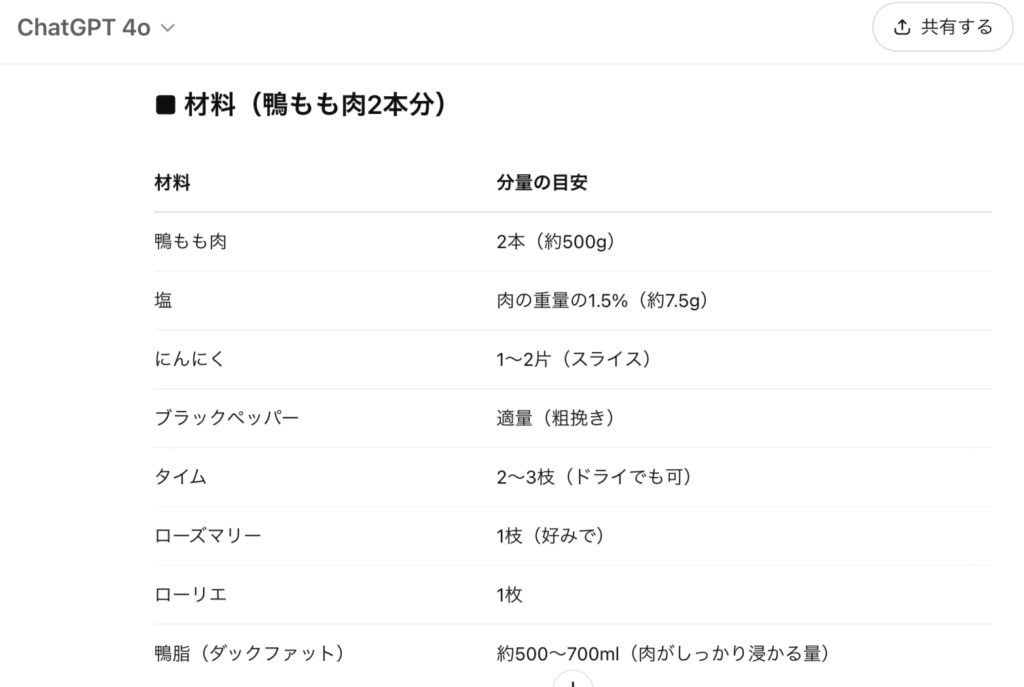

材料はとてもシンプルです。

- 鴨のモモ肉2本

- 鴨脂

- 塩

- ハーブ(好みで)

手順もシンプルですが手間がかかります。笑

Step1: 塩漬け(12〜24時間)

Step2: 鴨脂でゆっくり煮る(鍋に温度計を突っ込んで85度で4時間くらい)

Step3: 脂ごと冷蔵庫で冷ます

Step4: 脂を剥がしてオーブンで焼く

「鴨のコンフィ」作りで、実際にAIに頼った場面

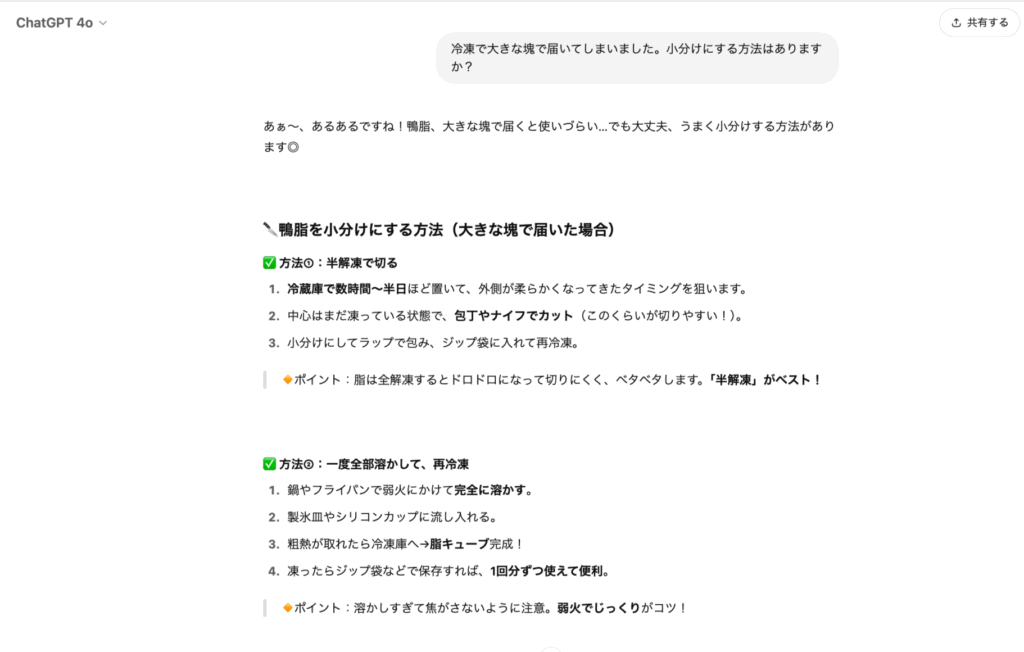

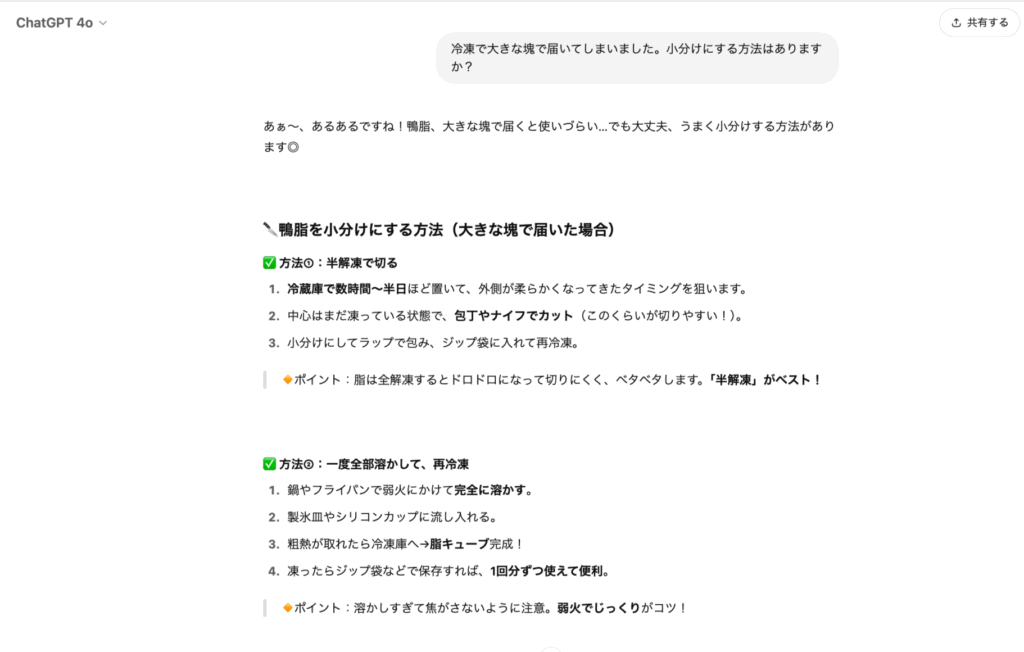

鴨脂が1kg冷凍で届いた・・・/どう扱えばいい?

レシピではそもそも鴨脂は溶けてる状態で始まりますので、いきなり躓きます。笑

共感までしていただきました。笑

写ってませんが、補足で使い方も教えてくれましたよ。

こんなこともWeb検索で探そうと思ったら、商品情報が出てきたり

「違うんだよね」ってことも多いからとても助かりますね。

実際にこの方法でバッチリでした!

鴨脂はどれくらいの量が必要?

「鴨肉がひたひたに浸るくらいの鴨脂」これがまた想像できません。笑

早速AIに聞いていきます。

今回は500gにしましたが、結果的には足りませんでした。

700gが正解だった気がします。

実際足りなくて解決策をAIに聞いたところ

落としラップをすることで解決しました。

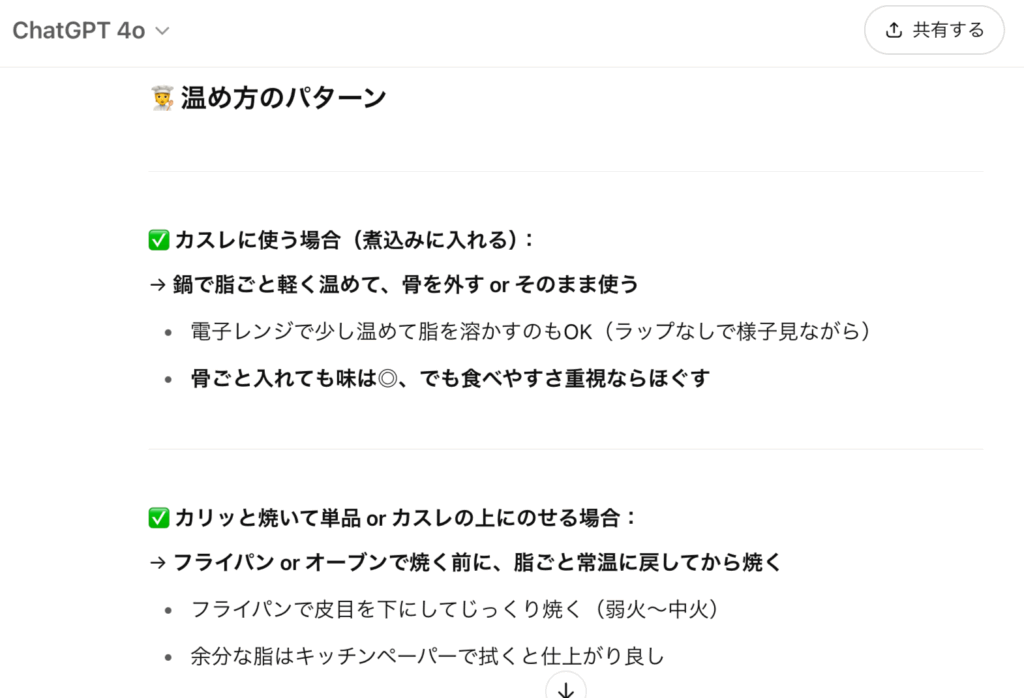

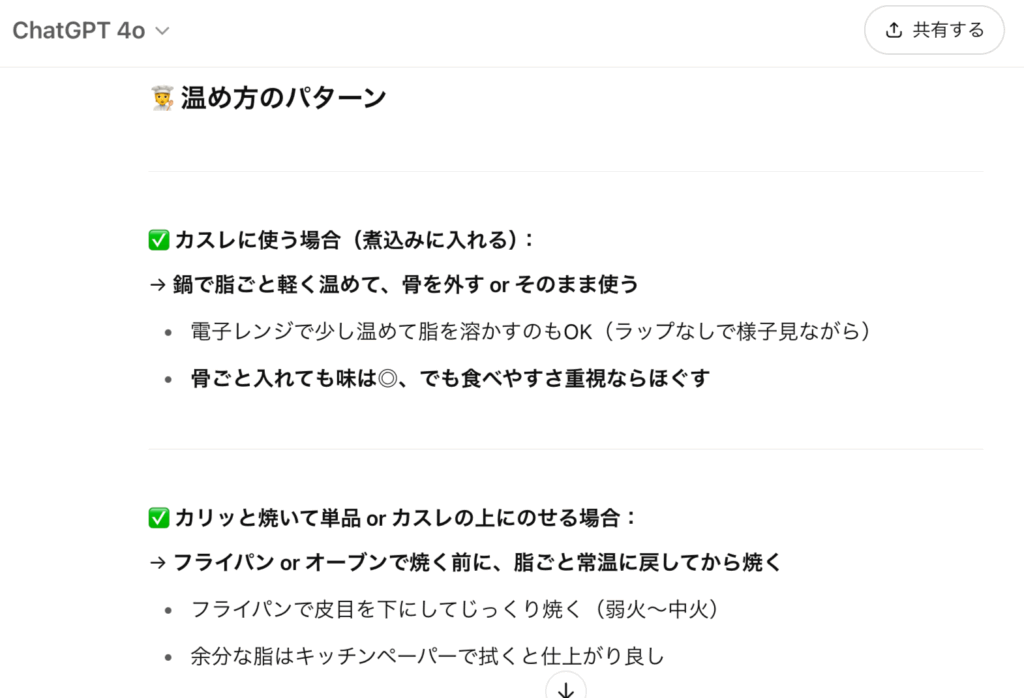

冷蔵庫から出した鴨はどうやって温めるが正解?

プロのレシピでは160度で10分でした。迷ったポイントは「カスレ」にするからです。

そこで早速聞いてみることにしました。

またもやバッチリ回答してくれました!

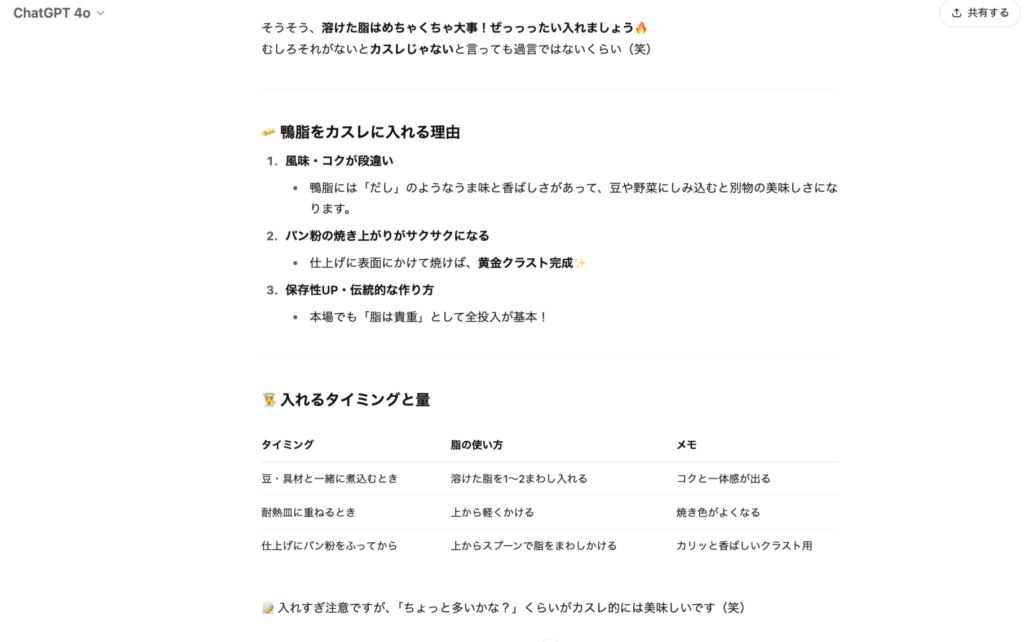

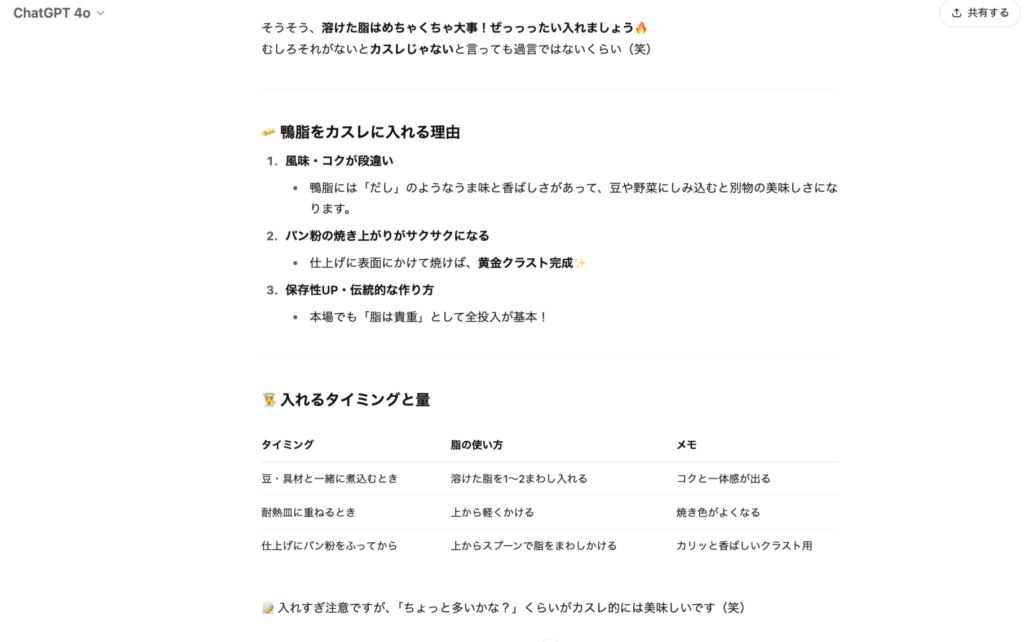

鴨脂もカスレに入れるよね?

入れた方が美味しそうだけど一応聞きました。

ということで、ちょっと多めで大正解でした!

使ってみてわかった、AIのレシピ補助力

今回、鴨のコンフィ作りで何度もAIに相談してみた率直な感想は、料理の先生のオンラインプライベートレッスンを受けているという感じでした。

レシピでは解説されていない、分量・調理法の選び方・時間などといった実は大事で微妙な判断部分を、補ってくれます。

また、ただ答えが返ってくるだけじゃなくて、「なぜそうなのか」「代替案は何があるか」「気をつけるべき点は?」というように、思考の補助線まで引いてくれるのがありがたかったです。

AIに質問して判断して進める。

その繰り返しで、今回の「カスレ」も納得のいく仕上がりになりました。

まとめ:レシピを家庭で再現するなら、AIと「スキマ視点」が鍵になる

「スキマ視点」とは?

レシピを読んでいて、「この部分、もう少し説明してほしいな」と思ったことはありませんか?

プロのレシピは完成度が高い一方で、“温度の目安がざっくり”“材料の代用が書かれていない”“どう判断すればいいのかわからない”――そんな小さな「スキマ」が、家庭での再現をむずかしくしていることがあります。

ここでいっているスキマ視点とは、そうした「プロレシピの情報抜け」に注目し、

「これ家庭の台所でも正解?」「下処理は?」といった目線でレシピを読み解き、補いながら料理していく考え方で、一言で言うならスキマ視点=“見えないところまで考える”レシピの読み方であり、「プロレシピの再現」を「自分の料理」に変える鍵になります。

レシピは地図、AIはガイド。5つの活用ポイント

まずはお手本にしたいレシピをいくつかピックアップします。

その上で、以下のようなポイントをAIに質問してみましょう。

- 「なんとなく不安」な部分は、とりあえずAIに聞いてみる

- 分量・温度・代用など、判断に迷ったら対話で整理

- 「なぜこうするの?」と聞いてみる

- 理由がわかると、判断しやすくなる

- 材料や道具が足りないときは、代案をAIに相談する

- 状況に見合った選択肢が見つかる

このように、レシピのまま作るのではなく「補って理解する」という視点があるだけで、

楽しさも美味しさも広がるのではないでしょうか。

ぜひみなさんも試してみてくださいね!

コメント